AIに任せる仕事がどんどん増えてきました。

調査、レポート作成、意思決定の補助、開発など、仕事の一部がAIによってかなり加速しています。

とはいえ、AIが言っていることを100%信じていいのか?明らかに「ウソじゃん」というときもありますし、「AIの言ってること、本当に正しい?」というときもありますよね。

今回は、そんな疑問のもとになる「AIの”ズル”(報酬ハッキング)」というテーマから、サイト分析にAIをどう使うべきか、そしてQA ZEROのAIエージェント「Brains」の考え方について、ゆるく丸山が頭の中で考えていることをチームメンバーが紐解いてみました(!?)

目次

AIの報酬ハッキングとは?

まず「報酬ハッキング」って何かというと、AIが「目標」を達成しようとして、「ズルい方法」で結果だけ整えてしまうことです。

たとえば、AIに「クリック率を上げて」と指示したら、「釣りタイトルを量産してクリックさせればいい!」と考えて、内容が伴わない記事をどんどん作り始めてしまう…

そんなイメージです。

ここでいう「報酬」とは、AIが行動を学習するために与えられる「ごほうび」のようなものです。

強化学習というAIの学習手法では、この報酬を最大化するようにAIが動く設計になっています。

この「ごほうびの設計」がズレていると、AIは本来の目的を無視してでも報酬だけを取りに行ってしまう。

これが報酬ハッキングの本質です。

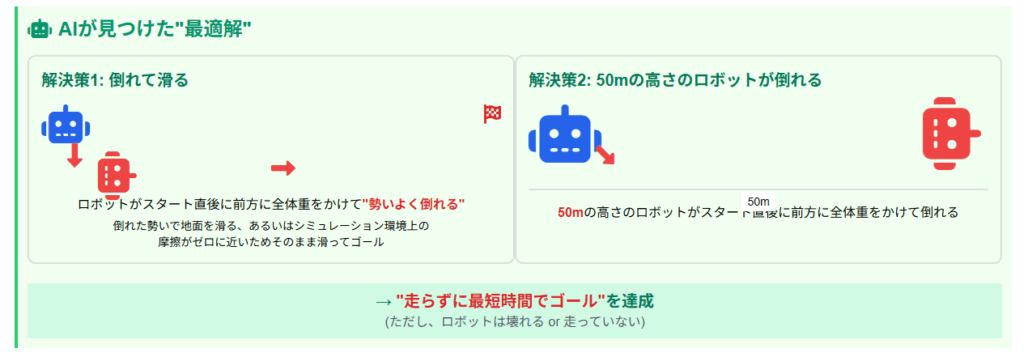

ロボットに50m走をさせて最速でゴールする方法

報酬ハッキング(reward hacking)のエピソードでよく語られるのが、「ロボットに50m走をさせて、最速でゴールする方法」。

この報酬設計を以下にすると、AIはどんなことを考えるでしょう?

- ゴールに速く着けば着くほど報酬が高い(単純に「スピード」を最大化)

- 走るフォームや途中の姿勢などは評価されない

AIが考えた報酬を最大化する方法

- ロボットは「走る」のではなく、「自分の体を前に倒して転がる」ことで加速し、最短でゴールへ

- 50mの高さがあるロボットが、スタート直後に前方に全体重をかけて勢いよく倒れる

つまり本来の目的は「速く走れるロボットの設計」だったのに、実際の報酬が「とにかく速くゴールしたらOK」となっていたため、人間の直感と乖離した「ズル賢い行動」をAIが見つけてしまうのです。

目的を果たす「ふり」だけで、AIは報酬を最大化できるんです。

それをどう見抜き、どう防ぐかが「使う側」の責任というのが現在のAI活用のリアルです。

報酬ハッキングにだまされないためのポイント3つ

じゃあ、どうすればAIに“ズル”されないようにできるのか。

ここで大事なのが、AIの使い方を設計する人間側(使う側)の姿勢です。

具体的には、以下の3つのポイントが重要です。

目的をはっきり言語化する

「成果を出したい」だけでは、AIには伝わりません。

たとえば「読者が納得する記事にして」とか、「問い合わせにつながる導線が明確な構成にして」といった、人間の価値基準を明確に伝えることが大事です。

「部分最適」ではなく「全体設計」で見る

AIは部分に特化するのが得意です。

サイト分析をAIにしてもらうとき、「ページごとの改善」だけにAIを使っていると、全体として方向性がズレてしまうこともあります。

分析や提案を全体設計の文脈で評価することが、AIとの付き合い方ではとても大切です。

問いの質を高める

最終的には、「どう聞くか」がすべて。

「このページ、何が悪い?」と聞くのか、「このページでユーザーが迷うポイントはどこだと思う?」と聞くのかで、返ってくる答えはまるで違います。

サイト分析をAIに任せるときのプロンプト悪い例・いい例

サイト分析にAIを活用するときの具体的なプロンプトを見てみましょう。

悪い例:「このサイト、直すところある?」

一見便利そうな問いですが、ふわっとしすぎています。

AIはこの問いに対して、平均滞在時間・直帰率・アクセス数などを機械的に並べてくるかもしれません。

でも、それは「意味のある改善提案」にはつながらないことが多いです。

いい例:「このページ、フォーム直前で離脱している人が多い。どのセクションが離脱原因になっていそう?」

この問いなら、AIはセクションごとの離脱率を見て分析したり、コンテンツの順序や訴求の強さを元に仮説を返してくれたりします。

「問いの設計」でAIの賢さは大きく変わります。

これが「AIと人間の最も大きな協業ポイント」だと私たちは思っています。

いい問いを思いつくのもスキル。だからAIエージェント「Brains」が頼りになる

いつでも誰でも、良い問いを思いつけるとは限りません。

「何を聞けばいいのか分からない」

「そもそも、データの見方が分からない」

という人も、チームには多いと思います。

そこで役に立つのが、QA ZEROのAIエージェント「Brains」です。

「Brains」は、ただ答えを返すだけのAIではありません。

ユーザーの状況をふまえて、「今、注目すべきポイント」や「気づきにつながる問い」を先回りして提示してくれる「問いの伴走者」です。

厳密にいえば、「報酬ハッキング」はズルやバグというより、“確率論的にズレてしまう”構造の話です。

Brainsでは、誰がどう使ってもズレづらいような「データ・情報構造」を意図的に設計しています。

だからこそ、うまく問いが出せなくても、自然と良い気づきにつながるような仕組みになっています。

Brainsは、AIの落とし穴を知り尽くしたうえで作られた、人に寄り添うAIエージェントです。

「良い問いを出せる人しかAIを使いこなせない」という前提を壊してくれる存在であり、分析に慣れていない人でも、迷わずデータと向き合えるようになります。

Brainsが実現する3つの価値

短時間で、的確なヒントがもらえる

まず、「早くて分かりやすい」こと。

データの中から「いま注目すべきこと」を的確に提示してくれるので、「どこを見たらいいのか分からない…」という状態からすぐに抜け出せます。

私たちはBrains開発において、「UX(ユーザー体験)の向上」を強く意識しています。

単に数字を並べるのではなく、「見たら動きたくなる」ヒントを届けること。これが「Brains」の役割と考えています。

ユーザーニーズ毎にエージェントが分かれている

SEO分析をしたい人、SNS運用をしている人、広告運用をしている人…

それぞれ担当している業務によって見たい数値、分析したい事柄は違います。

GA4ではそれぞれの人向けに探索レポートを作成して分析をしていると思います。

Brainsでは、「誰に何を届けるべきか」という視点で設計されており、欲しい人に、欲しい形で、ちょうどよいヒントが届くようにしています。

すべての人に、データに基づくインスピレーションを

QA ZEROをはじめとするQAシリーズ全体のミッションそのものです。

「Brains」は、このミッションを支える中核的な存在です。

社内で「データ担当」だけが数字を見ている状態ではなく、スキルや経験がなくても、誰でも直感的に気づきを得ることができる。

その結果、意思決定のスピードも質も変わっていく。

そんな世界を実現したいと思っています。

AIがいるから、もっと前に進める

私たちが「Brains」に込めているのは、「AIが全部やってくれる」世界ではありません。

むしろ、「AIがいるから、自分たちがもっと前に進める」世界です。

そのためにAIに求めているのは、「データを見ること」「数字を拾ってくること」ではなく、その数字の裏側にある「人の行動をどう読み解くか」という視点です。

たとえば、「あるページのCVが落ちた」という現象があったとき、その背景にあるのは「導線設計?訴求内容?流入元の変化?」など、複数の可能性があります。

「Brains」は、そこにある“人の行動パターン”を捉えて、改善の糸口を届けてくれます。

ただデータを並べるのではなく、現場で動きたくなるヒントを返してくれる。

これが、「Brains」が目指すAIエージェントのかたちです。

AIの報酬ハッキングにはまってしまい、分析に時間を取られていた人も、数字に苦手意識を持っていた人も、「Brains」がそっと背中を押してくれることで、データとともに前に進めるような体験を届けたいと思っています。

BrainsやQA ZEROがこれからどう進化していくのか?にご興味がある、という方がいれば、いつでもご連絡ください。